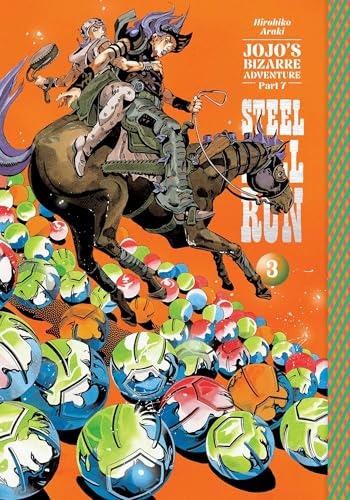

Capítulo 3

- El precio de la excelencia I

- El precio de la excelencia II

- El precio de la excelencia III

La primera lección de este nivel ocurrió en la penumbra de la alcoba principal. La progenitora de Mateo se sentó en la alfombra, dándole la espalda. El bolero de encaje apenas cubría sus hombros, dejando la columna vertebral de Isabel como un sendero de mármol cálido. Mateo vertió aceite tibio en sus palmas y, con el corazón en la garganta, tocó por primera vez la piel desnuda de su madre. La sensación fue eléctrica; la suavidad de la espalda de ella contrastaba con la firmeza de sus músculos. Isabel soltó un suspiro profundo, arqueando el torso hacia adelante, lo que provocó que sus pechos grandes se balancearan libremente bajo la seda del bolero, aunque el muchacho tenía prohibido tocarlos. El hijo recorrió con sus dedos cada vértebra, bajando hasta el borde del pantalón de seda, sintiendo cómo la piel de su madre se erizaba bajo su tacto, mientras ella echaba la cabeza hacia atrás apoyándola en las rodillas de él, gimiendo suavemente ante la destreza de las manos de su vástago.

Días después, la intensidad subió un peldaño en el pasillo de la planta alta. Isabel interceptó a su hijo vistiendo un vestido de gasa traslúcida que no llevaba nada debajo. La prenda, de un azul profundo, se ajustaba a su cintura resaltando su gran trasero, pero lo más perturbador para el joven era el escote «palabra de honor» que dejaba sus hombros y clavículas totalmente expuestos. La mujer rodeó el cuello de su hijo con sus brazos y lo atrajo para un beso profundo, una unión de labios y lenguas que sabía a fruta prohibida. Mientras se besaban, Mateo comenzó a recorrer con sus labios el cuello de su madre, bajando hacia sus hombros. La piel de la progenitora estaba ardiendo. Isabel hundió sus dedos en el cabello del muchacho, presionando sus pechos grandes contra el pecho de él. Mateo sentía la dureza de su propia masculinidad contra el vientre de la mujer, y aunque sus manos morían por bajar y apretar el gran trasero que sentía tan cerca, se obligó a mantenerlas fijas en la espalda y los hombros de ella, sintiendo cómo el cuerpo de su madre temblaba por la contención del deseo.

La situación final del nivel tuvo lugar en la biblioteca, un espacio que solía ser de estudio y ahora era de tortura sensorial. Isabel se sentó sobre el escritorio de madera oscura, luciendo una falda de cuero sintético con una abertura lateral que revelaba sus muslos casi hasta la cadera, complementada con un top de licra que comprimía su torso de forma obscena. Al estar sentada frente a él, las piernas torneadas de la mujer quedaron a merced de Mateo. El hijo, siguiendo las reglas, colocó sus manos sobre los muslos de su madre. La piel allí era increíblemente tersa y caliente. Isabel separó las piernas, permitiendo que las manos de su vástago ascendieran por la cara interna de sus muslos. El joven sentía la firmeza de la carne y el calor que emanaba de la intimidad de su madre, apenas a unos milímetros de sus dedos. Isabel cerró los ojos y apretó los dientes, soltando un gemido ronco mientras las manos de Mateo amasaban sus muslos con una urgencia que rayaba en la desesperación. En ese momento, la madre le tomó las muñecas, deteniéndolo justo antes de que sus dedos rozaran el encaje de su lencería. Lo miró fijamente, con los ojos nublados por la pasión, y le susurró que si quería que ese cuero y esa licra desaparecieran para siempre de su vista, el 8 era el único camino que le quedaba por recorrer.

La cocina, bañada por la luz dorada del atardecer, se transformó en el escenario de la primera gran transgresión del Nivel 8. Isabel se encontraba de espaldas, apoyada contra la encimera mientras esperaba que el café hirviera. Vestía aquel vestido de punto gris que, lejos de ocultar, funcionaba como un guante que remarcaba la imponente curva de su gran trasero. Mateo entró con paso decidido, sintiendo que la sangre le rugía en los oídos; ya no había miedo, solo el derecho ganado por su esfuerzo académico.

El hijo se pegó a la espalda de su madre sin previo aviso, rodeando su cintura con una fuerza posesiva. Isabel soltó un jadeo de sorpresa que rápidamente se convirtió en un suspiro de satisfacción al sentir el calor de su vástago. Mateo no perdió tiempo: deslizó sus manos por debajo de la falda, trepando por los muslos de su progenitora hasta que sus dedos se hundieron en la carne firme y elástica de sus nalgas, apenas separadas de su tacto por el fino encaje de una tanga. El muchacho comenzó a amasar esa zona con una urgencia casi violenta, reclamando la libertad que su 8.2 le otorgaba.

En ese momento, el joven decidió llevar el roce a un nivel mucho más explícito. Presionó su pelvis con firmeza contra la retaguardia de su madre, permitiendo que Isabel sintiera la magnitud de su miembro, rígido y palpitante, a través de la tela de sus pantalones. La madre, lejos de apartarse, arqueó la espalda hacia atrás, entregándole aún más su cuerpo y facilitando el contacto. Mateo comenzó a realizar un movimiento rítmico, un frote lento y pesado de su hombría contra la hendidura de las nalgas de su progenitora. La fricción era eléctrica; la suavidad del vestido y la firmeza del cuerpo de la mujer creaban una sensación de placer que hacía que el hijo perdiera la noción de la realidad.

Isabel giró la cabeza para buscar los labios de su vástago, encontrándolos en un beso desesperado que sabía a rendición. Sus manos buscaron las de su hijo, guiándolas hacia adelante para que él pudiera estrujar sus pechos grandes mientras seguía castigando su trasero con ese roce rítmico y obsceno de su miembro.

—Siente lo que me haces, mamá —gruñó el joven contra su cuello, mientras su entrepierna se frotaba con una cadencia hipnótica contra la anatomía de su madre.

La mujer soltó un gemido que fue una mezcla de placer y angustia carnal, sintiendo cómo el volumen de su hijo la presionaba con una insistencia que la dejaba sin aliento. Isabel movió sus propias caderas hacia atrás, buscando coordinar su balanceo con el empuje de Mateo, provocando un toqueteo tan intenso que ambos quedaron al borde del abismo. Entre jadeos, la progenitora le susurró que este roce constante, este fuego que ahora podía sentir a través de la ropa en cualquier momento.